Filière lin fibre : une culture d’avenir pour une mode (vraiment) durable ?

La filière lin fait figure d’exception dans le paysage textile mondial. Enracinée dans les terres du nord de la France, elle combine production locale, faible impact environnemental, et débouchés industriels variés. Alors que les entreprises cherchent à réduire leur empreinte carbone et à sécuriser leurs approvisionnements en matières premières plus durables, le lin coche de nombreuses cases : sobriété hydrique, captation de CO₂, filière zéro déchet, transformation traçable… Mieux encore, ses co-bénéfices pour le climat, la biodiversité et la fertilité des sols ouvrent la voie à de nouveaux modèles de rémunération, via les crédits carbone ou la valorisation agroécologique.

Mais la filière reste confrontée à plusieurs défis : adaptation au changement climatique, dépendance aux marchés asiatiques, manque d’indicateurs partagés sur ses impacts. Pour tenir ses promesses, la filière lin française doit accélérer sa transition agroécologique et renforcer sa résilience.

Une culture ancestrale, un enjeu d’avenir

Le lin est une fibre naturelle végétale, cultivée dans les zones tempérées proches de la mer. Il est aujourd’hui essentiellement destiné au textile, mais ses usages sont en réalité bien plus étendus : papeterie, isolation, composites biosourcés, alimentation animale, etc.

Son histoire remonte à plus de 30 000 ans, comme en témoignent des fragments de fibres tressées retrouvés en Géorgie. Il a connu son essor en Europe à l’époque médiévale, jusqu’à dominer le marché textile avant d’être supplanté par le coton et les matières synthétiques.

Aujourd’hui, la culture du lin est redevenue un marqueur environnemental fort pour plusieurs filières industrielles. Durable, peu gourmande en ressources, entièrement valorisable, le lin cumule les atouts. La France, leader mondial de sa production, dispose de tous les éléments pour en faire une filière exemplaire. Mais encore faut-il qu’elle puisse répondre aux exigences climatiques, industrielles et économiques du moment.

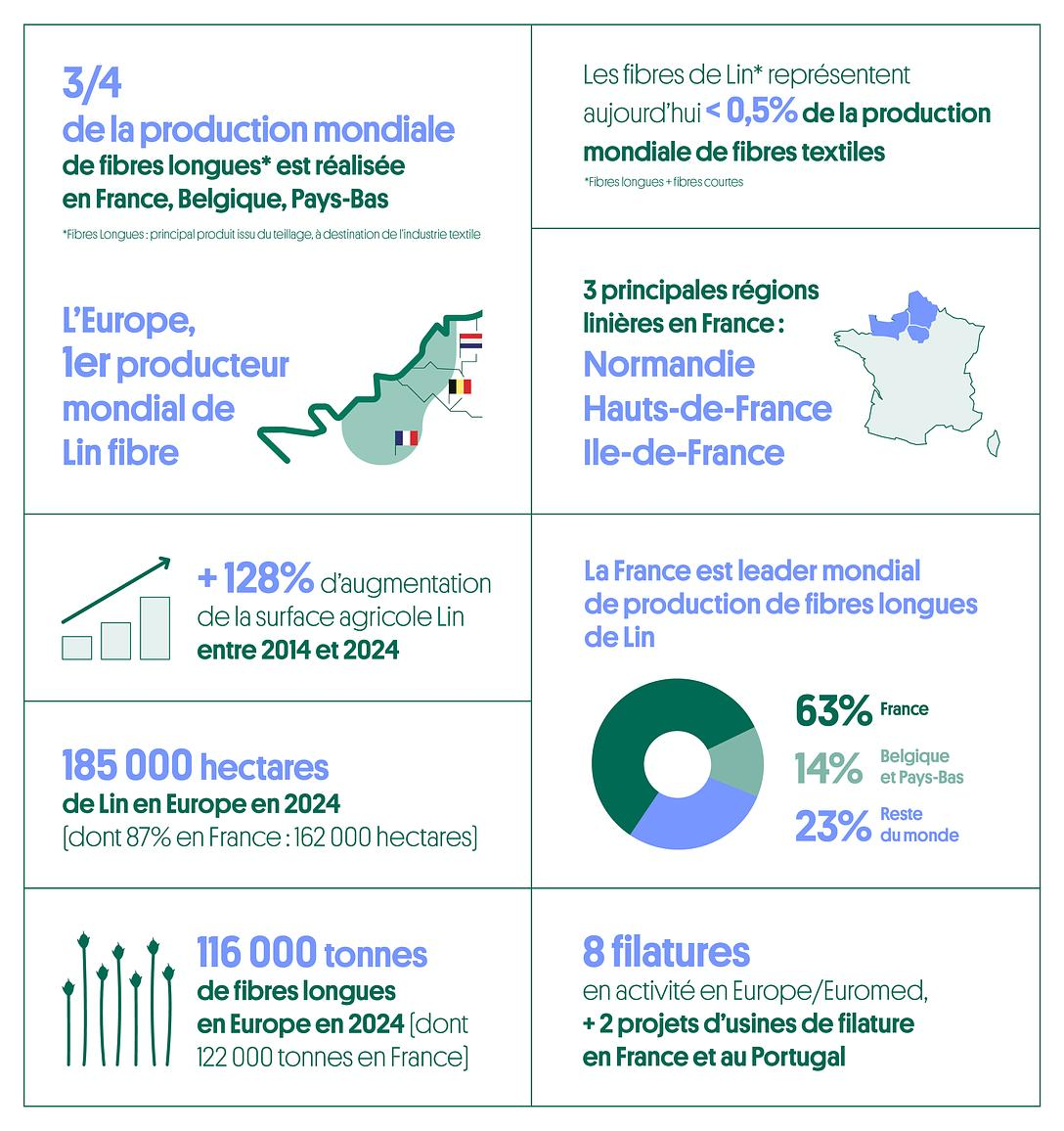

Une production française dominante, mais vulnérable

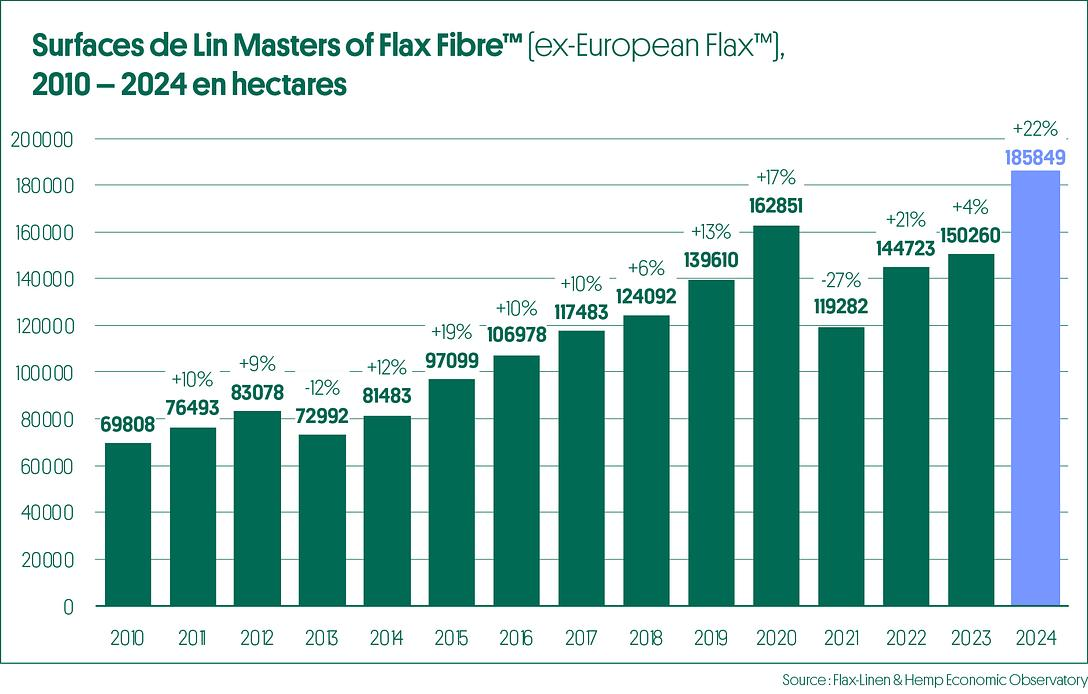

La culture du lin textile – à ne pas confondre avec le lin oléagineux destiné à l’alimentation animale – repose aujourd’hui sur des bases solides en France. Avec plus de 162 000 hectares cultivés en 2024, la filière connaît une croissance soutenue de ses surfaces. En trois ans, elles ont augmenté de plus de 40 %, en réponse à une demande mondiale en forte hausse. La France représente plus de la moitié de la production mondiale de fibres longues de lin, un leadership que seuls quelques pays européens, comme la Belgique et les Pays-Bas, partagent à plus petite échelle.

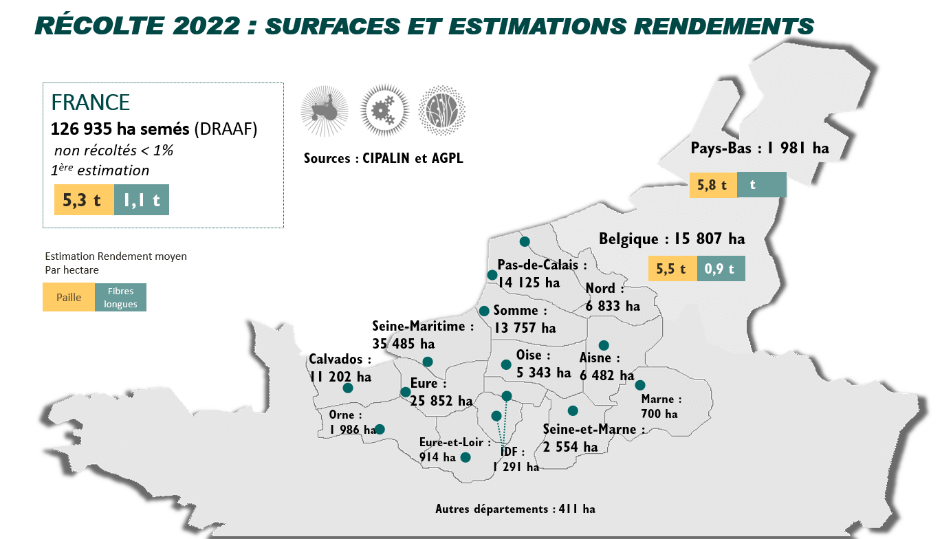

Les zones de culture se concentrent dans le Nord (Flandres, Picardie, Pas-de-Calais), la Normandie (Seine-Maritime, Eure, Calvados), ainsi qu’au nord de l’Île-de-France. Les conditions pédoclimatiques y sont particulièrement favorables : terres profondes, bien pourvues en eau, et climat tempéré avec une alternance régulière d’ensoleillement et de précipitations, essentielle à la croissance du lin et au bon déroulement du rouissage.

Mais cette dynamique ne doit pas masquer une réalité préoccupante : si les surfaces augmentent, la production, elle, stagne. En 2023, 122 000 tonnes de fibres longues ont été récoltées, soit un rendement moyen d’environ 1 200 à 1 400 kg/ha. Les aléas climatiques – notamment la sécheresse – ont freiné les rendements, exposant la filière à une instabilité préoccupante. Résultat : une offre et un prix très variables, dépendant notamment des conditions climatiques, et qui peuvent générer une tension sur l'ensemble de la chaîne.

Chiffres clés (lin fibre de printemps)

- 162 124 ha cultivés en 2024 (estimation)

- 122 000 tonnes de fibres longues produites en 2023

- +24 % de surfaces en un an

- 9,08 €/kg en 2024 (+55 % sur un an)

- <1 % des fibres textiles mondiales

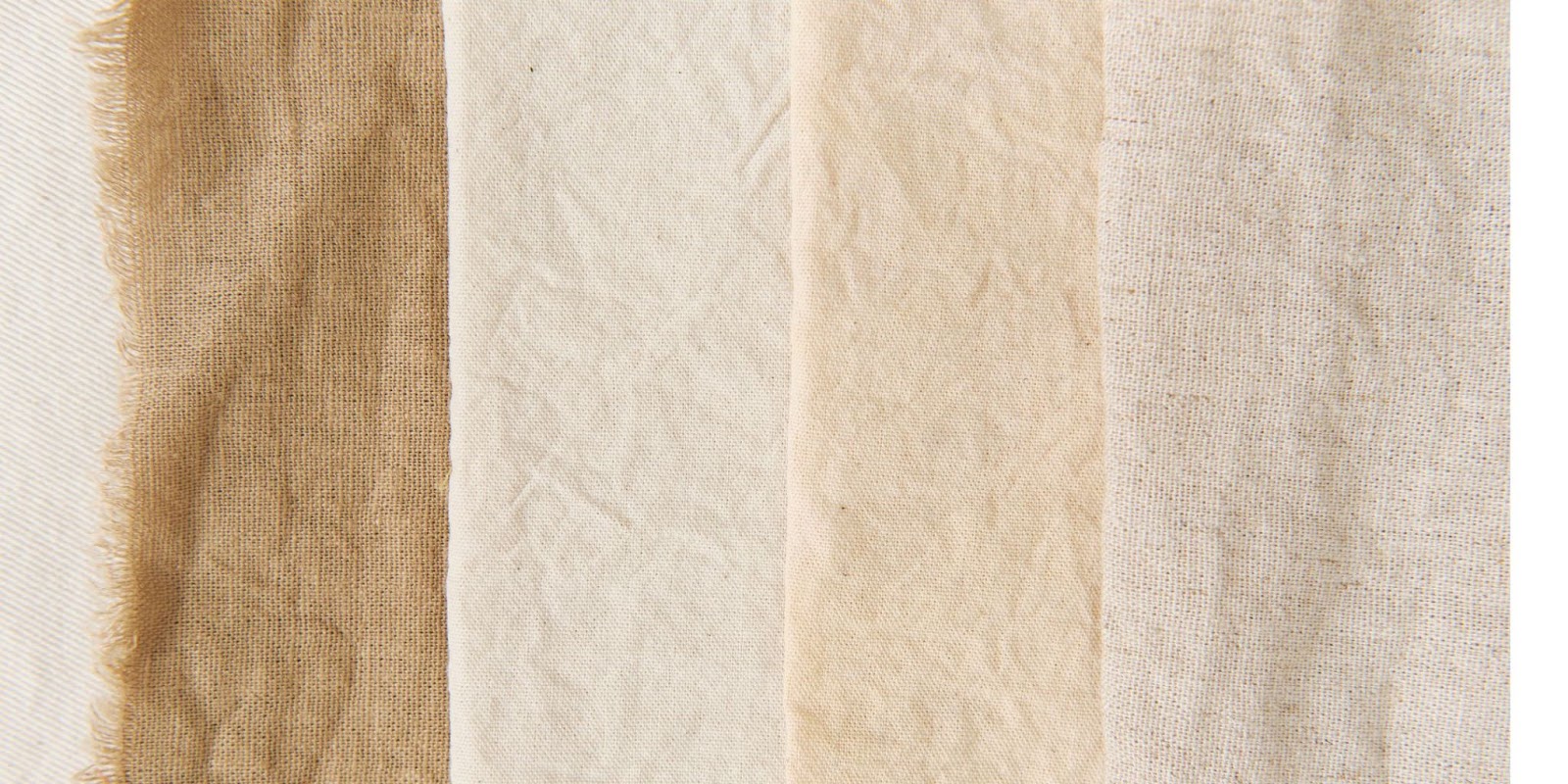

Une fibre durable, entièrement valorisable

Le lin textile coche de nombreuses cases en matière de durabilité. Il se distingue par une très faible consommation en ressources : 20 fois moins d’eau que le coton, pas d’irrigation, peu de traitements phytosanitaires (3 en moyenne), et un besoin limité en fertilisation azotée. Sa culture contribue par ailleurs à la santé des sols grâce à ses racines profondes, qui améliorent leur structure et favorisent l’activité microbienne. Elle s’intègre dans des rotations longues, ce qui limite les pressions parasitaires et évite l’épuisement des terres.

Autre atout majeur : le lin est une plante zéro déchet. La fibre longue est utilisée pour le textile, la fibre courte (étoupe) pour des usages techniques ou l’isolation, tandis que les anas (résidus de bois) sont valorisés dans la litière animale, le paillage, les panneaux de particules ou comme biocombustibles.

Enfin, un hectare de lin capte en moyenne 3,7 tonnes de CO₂ par an. Cela fait de cette fibre végétale un levier crédible dans la transition bas-carbone, à condition que sa transformation industrielle ne vienne pas inverser les gains obtenus sur le plan agricole.

Mais cette culture reste fragile : elle exige une alternance précise entre pluie et soleil, notamment pendant le rouissage (macération naturelle au sol), et ne peut être cultivée que tous les 6 à 7 ans sur une même parcelle.

Une chaîne de transformation encore très externalisée

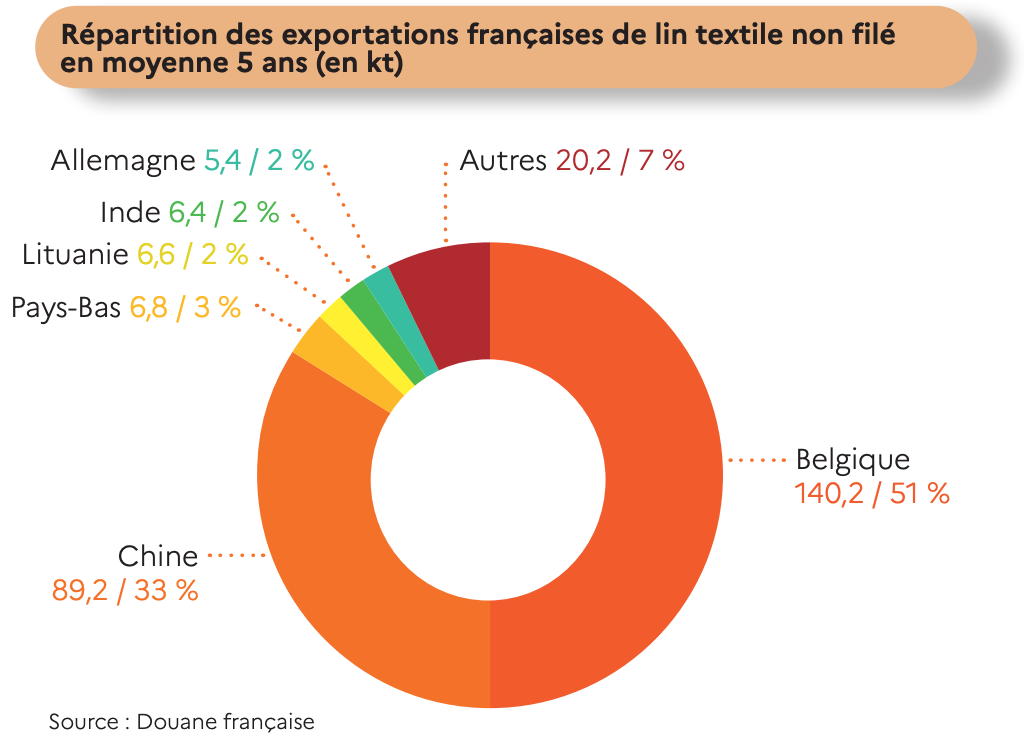

La transformation du lin reste aujourd’hui le maillon faible de la filière française. Si la culture et le teillage sont bien maîtrisés localement, les étapes de filature et de tissage sont encore largement externalisées, principalement en Chine. Environ 90 % des fibres brutes issues des exploitations françaises quittent le territoire avant de revenir sous forme de fils, de tissus ou de produits finis.

En 2023, plus de la moitié des exportations françaises de lin non filé sont parties vers la Belgique, principal pays de transit et de tissage. Mais une part importante de ces flux est ensuite exportée vers l’Asie, où se concentrent les capacités de filature. Or, cette délocalisation a un coût environnemental non négligeable : selon les acteurs de la filière, un kilo de fil de lin produit localement émet deux fois moins de CO₂ qu’un fil équivalent produit en Chine.

Ce paradoxe soulève une question stratégique : comment sécuriser la chaîne de valeur française en relocalisant une partie de la transformation textile sur le territoire, tout en restant compétitif ?

Les étapes clés de la production

Le lin textile suit un processus de transformation précis, de la culture au produit fini :

- Semis : de mars à avril. La plante met 100 jours à maturer.

- Récolte : en juillet. Le lin est arraché (et non coupé) pour préserver la fibre.

- Rouissage : macération naturelle des tiges à même le sol. Étape essentielle, très sensible à la météo.

- Teillage : séparation mécanique de la fibre et du bois.

- Peignage et tri : préparation des fibres longues à la filature.

- Filature : transformation en fil textile, souvent hors Europe.

- Tissage et ennoblissement : dernière étape avant l’usage final.

Chaque hectare de lin génère environ 6 à 7 tonnes de paille rouie, permettant la production de 1,2 à 1,4 tonne de fibre longue, 1,5 à 1,7 tonne de fibre courte, et près de 3 tonnes d’anas. À terme, ce sont 900 kg de fil ou :

- 3 750 m2 de tissus

- 4 000 chemises

- 450 parures de lit complètes

- 1 375 chaises en lin composite

Une filière structurée mais sous tension

La filière lin rassemble aujourd’hui près de 8 000 exploitations agricoles et 22 teilleurs actifs en France. Le maillage coopératif y joue un rôle central. La coopérative Terre de Lin, par exemple, regroupe plus de 600 producteurs et représente à elle seule 15 % de la production mondiale. Elle dispose de ses propres services de recherche, de conseil et de transformation, et fournit 40 % des semences utilisées en France.

À l’échelle industrielle, plusieurs acteurs relocalisent la transformation :

- Safilin, présent en France et en Pologne, a relancé une filature à Béthune (62)

- EcoTechnilin – La French Filature, adossée à la coopérative Natup

- Velcorex, implanté dans le Haut-Rhin

- Lin des Pyrénées, association créée pour développer une filière régionale dédiée à l’alimentaire

La structuration interprofessionnelle s’appuie notamment sur le CIPALIN, qui regroupe producteurs, teilleurs et transformateurs. À l’échelle européenne, l’Alliance du Lin et du Chanvre délivre deux certifications de référence : European Flax® (traçabilité fibre européenne) et Masters of Linen® (traçabilité complète filière courte Europe).

Vers une filière plus résiliente et bas-carbone

Malgré ses atouts, la filière lin fait face à plusieurs défis majeurs :

- Résilience climatique : la production reste extrêmement dépendante des conditions météorologiques, tant pour la croissance que pour le rouissage. Le changement climatique rend ces paramètres plus incertains.

- Dépendance industrielle : l’insuffisance de filatures en France et en Europe limite la relocalisation. Seulement 3 % du marché mondial du fil de lin est aujourd’hui couvert par des acteurs français.

- Main-d’œuvre : la transformation du lin est plus exigeante que celle du coton en termes de savoir-faire et de temps de travail, ce qui peut ralentir les investissements.

- Traçabilité : la demande des marques évolue vers davantage de transparence et de garanties environnementales, ce qui nécessite des outils et des référentiels partagés.

En réponse, la filière investit dans la recherche agronomique visant à développer des variétés plus résistantes à la sécheresse, tout en conservant la qualité textile. Elle développe de nouveaux outils de traçabilité et mise sur une montée en gamme des produits finis. Le potentiel est réel : le lin est aujourd’hui la seule fibre textile capable de répondre simultanément à des objectifs de climat, biodiversité, traçabilité et circularité.

Une matière clé pour conjuguer climat, biodiversité et industrie

La production de lin génère 5 fois moins d’émissions de GES que le polyester, et nécessite 10 fois plus de main-d’œuvre que le coton à l’étape de filature. Ce double levier environnemental et social en fait une fibre d’avenir pour les industriels, les marques et les territoires.

Mais pour devenir une véritable filière textile durable et souveraine, le lin français devra gagner en résilience climatique, en autonomie industrielle, et en visibilité auprès des acheteurs.

Alors que les attentes sociétales et industrielles en matière de textile durable ne cessent de croître, le lin s’impose comme une alternative crédible, porteuse de valeur pour l’ensemble de la chaîne.

À travers ses projets terrain, Agoterra accompagne les acteurs du lin – producteurs, coopératives, industriels, marques – dans la structuration de démarches durables, mesurables et crédibles. Nous comptons d'ailleurs déjà plus de 115 projets autour du lin fibre. Si vous souhaitez en discuter avec nous, contactez-nous !

Sources :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouissage

- https://angiebegreen.com/les-etapes-de-fabrication-du-lin/#:~:text=Le teillage désigne l'opération,le broyage et le battage.

- https://www.usrtl-ifl.fr/Le-Lin-textile-en-10-etapes

- https://www.franceagrimer.fr/fam/content/download/70369/document/FICHE_FILIERE_LIN_2023.pdf?version=6#:~:text=Quatre grands types d'acteurs

- https://www.safilin.fr/

- https://normandiemaine.cerfrance.fr/latelier/le-lin-repondre-aux-marches/#:~:text=L'Union Européenne (UE),la production mondiale de lin.

- https://allianceflaxlinenhemp.eu/fr/observatoire-economique-lin-chanvre

- https://lareleveetlapeste.fr/apres-20-ans-dabsence-les-filatures-de-lin-font-leur-retour-en-france/

- https://fr.fashionnetwork.com/news/Lin-des-surfaces-record-en-europe-face-a-une-demande-croissante,1638464.html

.jpg)